10月1日,国家金融监督管理总局发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》(下称《通知》)将生效,该《通知》被业内视作助贷新规。

新规制定的背景,是近年来部分商业银行借助外部互联网平台发放贷款的互联网助贷业务快速发展。相关互联网平台运营机构在协助商业银行为广大金融消费者提供更便捷的贷款服务、提升贷款服务效率等方面发挥了积极作用,同时也暴露出互联网助贷业务存在权责收益不匹配、定价机制不合理、业务发展不审慎、金融消费者权益保护不完善等问题。

新规共10条,对综合融资成本、授信管理、名单披露等均作出了规定。业内普遍认为,新规直击行业痛点,是推动行业走向规范化的一大举措。

生效日将至,资金方与助贷平台的合作出现了哪些变化?助贷平台面临哪些压力?部分平台推出的“权益服务”又是否可行?

资金方:对24%+产品有更多考虑

《通知》明确,商业银行应当完整、准确掌握增信服务机构实际收费情况,确保借款人就单笔贷款支付的综合融资成本符合《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》等有关规定,切实维护借款人合法权益。

根据《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》,金融借款合同的借款人以贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高,显著背离实际损失为由,请求对总计超过年利率24%的部分予以调减的,应予支持,以有效降低实体经济的融资成本。

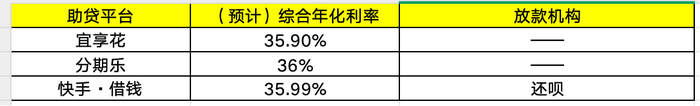

目前助贷平台普遍沿用的最高利率红线是36%,这也意味着,对于24%-36%的高利率产品,资金方、助贷平台均面临管束压力。

由于具备资金规模优势,银行以及旗下消费金融公司是助贷业务的重要参与者。

某城商行人士告诉不同金融机构的助贷业务占比存在一定差异,由机构的业务策略决定。

新规即将生效,资金方对于24%-36%的利率产品亦有了更多考量。

有消费金融人士告诉

另有助贷业内人士告诉

上述城商行人士称,助贷新规对其机构与助贷平台的合作影响有限,“我们一直以来仅合作年化综合利率24%以下的产品”。

助贷平台:马太效应预计加剧

对于助贷平台而言,紧箍咒显然已经落下,同时也面临很大的不确定性。

助贷新规生效后,24%将成为确切的利率红线,还是说仍有博弈空间?

上述助贷业内人士认为,24%的利率要求是明确的,但时间上可能会有缓冲期。

上述消费金融人士称,根据助贷新规,24%是一个压降风险的标准,但至于具体路线图怎么画,目前仍不清晰。

对于存量业务而言,国家金融监督管理总局有关司局负责人就《通知》答商业银行应当按照《通知》要求做好各项准备工作。《通知》施行时,对于不符合《通知》要求的存量业务,可以视情况整改或到期自然结清。

对于整改计划的问题,有助贷平台人士向”

值得指出的是,多名受访人士向

上述消费金融人士表示,行业有大量的共债存在,贷款人需要借新还旧,如果24%以上利率产品全部下架,贷款人很可能出现逾期、无法清偿的问题,导致出资方出现坏账。

上述城商行人士亦认为,如果各家银行均减少24%-36%助贷产品的合作,该区间定价的客群借款出现困难,可能导致信用风险向市场蔓延。

无论如何,在业务整改压力之下,助贷业料将进一步洗牌。“最挣扎的应该是主营24%-36%业务的平台。”有受访者如是称。

值得一提的是,《通知》还明确了总行集中管理以及名单披露要求。

《通知》要求,总行应当与平台运营机构、增信服务机构签订要素完整、分工清晰、权责对等、公平合理的合作协议,协议内容应当包含本通知相关规定。

《通知》要求,商业银行总行应当对平台运营机构、增信服务机构实行名单制管理,通过官方网站、移动互联网应用程序等渠道披露名单,及时对名单进行更新调整。商业银行不得与名单外的机构开展互联网助贷业务合作。

目前部分银行已经披露了相关名单,比如广州银行发布的互联网贷款业务合作机构名单,其中包括微众银行、浙江网商银行、重庆蚂蚁消费金融、马上消费金融、深圳市分期乐网络科技有限公司、支付宝(中国)网络技术有限公司、深圳市乐信融资担保有限公司等,共17家。

徽商银行发布的互联网贷款业务合作机构中,具体分为营销获客、共同出资发放贷款、支付结算、风险分担、逾期清收五大类,共包括39家机构。

“目前部分金融机构已披露助贷合作机构名单,但整体推进情况参差不齐。行业面临最大难点是中小助贷平台合规转型困难,此前 ‘隐形加价’ 空间被堵,转型或影响生存。”博通分析金融行业资深分析师王蓬博向

“助贷新规的总行审批制和名单披露制度,将推动助贷平台向头部集中,一些规模较小、处于流量分发末端的尾部助贷将退出市场。”素喜智研高级研究员苏筱芮向

“银行、消金等资金方的展业行为受监管机构严格监管,在助贷行业监管规范逐步完善的背景下,助贷合作行为更有依据,会基于监管要求严格筛选合规展业、有技术服务优势的合作方。”苏商银行特约研究员杜娟向

“24%+权益”:与借贷业务捆绑不可取

行业规定不断收拢,部分助贷平台则推出“权益服务”作为应对。

所谓权益服务,是指机构或平台推出的各类“权益包”,而部分权益服务与借贷额度、放款速度、审批速度等信贷服务挂钩。

图源:小赢卡贷APP 黑猫投诉上围绕此类权益包的投诉不少,界面

苏筱芮告诉

“但此类权益工具在与信贷场景结合时出现异化情况,例如部分机构诱导用户甚至强制用户进行购买,模糊甚至故意隐藏具体收费金额、方式,侵害了金融消费者的知情权与选择权。”苏筱芮表示。

“之前助贷平台比较流行的模式是‘双融担’,现在转为权益包模式,即便助贷新规没有提及权益包这一形式,但对于此类变相提高利息的平台服务、增信服务费是明确禁止的。”招联首席研究员董希淼向

在“双融担”模式下,贷款人通常会签署两份融担合同,实际的综合融资利率超过24%,甚至达到36%左右。

《通知》明确,商业银行应当在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间,将增信服务费计入借款人综合融资成本,明确综合融资成本区间,同时明确平台运营机构不得以任何形式向借款人收取息费,增信服务机构不得以咨询费、顾问费等形式变相提高增信服务费率。

杜娟也认为,监管以降低融资成本、规范展业行为为目标,禁止以“权益服务”等为幌子,捆绑贷款服务,变相提高贷款成本的行为。

据了解,目前相关部门向多家持牌消费金融机构发出调研通知,内容包括消金公司自主提供权益服务情况、合作助贷平台提供会员权益服务情况等。有消费金融机构人士向

苏筱芮向

“权益服务”会因监管而退出市场吗?苏筱芮认为,从细分权益类型看,一些生活类、独立于借贷业务的权益所受影响有限,而跟借贷业务深度捆绑,甚至被助贷平台异化为“高息敛收”工具的不会长期存在,而是被逐步淘汰出局。