”

近日,在谈及AI对百年企业松下带来的冲击时,身为松下控股株式会社全球副总裁、集团中国东北亚总代表的本间哲朗向界面新闻等媒体这样表示。

过去一年,松下在向外界介绍新近业务进展时,提到AI的次数明显多了起来,也开始将未来的增长引擎聚焦到AI等业务上。

不同于很多公司大张旗鼓地加码AI,松下集团的AI策略相对靠“后端”。其主要包含三条路径,一是将自身生产的零部件供货给AI服务器制造商,如电子材料、电容器、贴片机、电源相关的锂电池等。二是通过收购美国AI软件公司Blue Yonder,把商业模式从本地部署转到SaaS。再者,是在松下传统的家电产品、住宅设备里,应用AI技术升级相关功能。

“不久的将来,我相信AI业务能够占到30%(松下整体营收)以上。”本间哲朗说。

元器件成AI竞争“抓手”

为了实现上述目标,松下机电株式会社扮演着颇为重要的角色。据松下电器机电(中国)有限公司工业自动化系统BU长张健介绍,该公司下设机构控制部品、元器件解决方案、产业元器件及电子材料四个事业部。2024年财年,松下机电株式会社销售额在松下集团所占的比例为13%,达1.1兆日元(约合527.91亿元人民币),相比2023年实现近两位数增长。

其所生产的零部件主要瞄准三个领域:车载、情报通信基础设施及智能制造。松下预计,未来很长一段时间,车载领域将是持续牵引全球经济发展的火车头。

而对于情报通信领域,松下也非常看好,认为新一轮产业革命可能将会基于AI。据张健所述,国内很多知名企业都在使用松下的元器件产品。

另外一个则是智能制造。张健毫不避讳地表示,“中国的智能制造目前在全球是最强的。某种程度我认为日本、韩国已经在某些领域里落后于我们,至少我们跟它是持平的。”其中的核心原因便在于中国产业革命带来的巨大变化,以及中国强大的公司力量。

松下机电在全球共有77个基地,其中,中国大陆有11个生产基地,1个销售公司,员工人数约1万名。2024财年,松下机电在中国实现营收168亿元。从与中国供应商合作的领域来说,AI相关业务占比最大,占40%-45%,车载和工业自动化占比各为一半。

值得注意的是,张健所负责的工业自动化系统BU是去年4月才成立的中国业务部门。以往中国只负责元器件销售,研发都在日本,做任何决策需要总部从上到下进行。但现在,中国区域有了更多的自主权,研发部门也越来越多地实现了本地化管理。

让松下机电下定决心在中国大幅投入研发的是2019年美国关税政策的调整以及2020年突然而至的疫情。目前,松下机电中国法人中已有七成由中国员工担任管理者,且以每年20%-30%的比例强化本地研发的力量。

据本间哲朗透露,松下的电子材料、贴片机和电容器在中国的AI服务器市场销售表现良好。去年,电容器销售额翻倍,电子材料销售额也增长了133%。

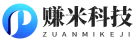

IDC发布的数据显示,2024年中国AI服务器市场规模为190亿美元。预计到2028年,这一数字将超过550亿美元。

松下在AI领域的投资布局情况 为把握这一市场机遇,松下于2020年扩建了广州电子材料的第四期工厂。今年8月,生产贴片机的苏州生产科技第二期工厂竣工。目前松下正在建设苏州电子材料工厂,9月将动工建设上海电子材料工厂的新楼。电子材料工厂的投资规模约为15亿元。

在FA元器件(工业自动化)领域,松下在中国成立了研发中心,同时正在针对某些核心领域和相关公司谈定制开发。“我现在的权限和日本的BU长是一样的,可负责全新产品的设计、开发、制造、销售,最终实现收益。”张健表示。

目前松下的中国FA研发团队仅支持在中国销售的产品,未来则希望能够将其开发的产品供给海外市场。

不过,松下的元器件产品面临众多竞争对手,像同为日本公司的村田制作所(muRata)、TDK、太阳诱电(TAIYO YUDEN),来自中国台湾地区的国巨(Yageo)、华新科技(WALSIN),以及中国大陆的风华高科等,都是这一领域的重要竞争者。

松下元器件通常定位于中高端市场,价格相对较高。与一些新兴品牌或低端品牌相比,在性价比方面不占优势,可能会使一些对价格敏感的客户转向其他品牌。

为此,松下已经在探索向“中国成本”靠拢。这就需要将更多的产品设计和开发放到中国来,更多使用中国的供应商。目前松下的中国供应商超6000家,占松下集团在全球供应商的1/3左右。

据张健介绍,当前松下元器件的材料费和国内同行比基本是个位数差异,未来还有继续降本的空间。

除了以B2B模式深度参与AI服务器市场竞争,松下中国东北亚地区内部也在加强对AI的应用,例如将DeepSeek和阿里的通义千问大模型接入到公司内部系统中。

该公司也在国内建立了推进产品AI技术开发的体制,松下电器软件开发(大连)有限公司搭建了自有生成AI服务器,主要做SLM(小模型)、与产品和系统相关的AI、IoT技术的开发,团队规模近千人。在上海,松下还有一个与信息系统相关的AI技术研发团队,人数达到三位数,主要利用AI改善相关业务。

为中国区域“放权”

松下紧跟“中国AI速度”之时,正值松下集团在全球范围内大刀阔斧地进行经营改革。其目标是到2026年度实现1500亿日元以上的收益改善效果,到2028年度进一步实现1500亿日元以上(总计3000亿日元以上,约合145.47亿元人民币)的收益改善效果。

通过固定成本结构改革、收益改善,以及进一步的事业组合管理,其还设定了在2028年度实现净资产收益率(ROE)达10%以上,调整后营业利润率达10%以上的目标。

松下2024财年(2024年4月-2025年3月)财报显示,营收为8.5兆日元(约合人民币4100亿元),同比微降0.5%,但净利润同比下滑17.5%,为3662亿日元(约合人民币181亿元)。

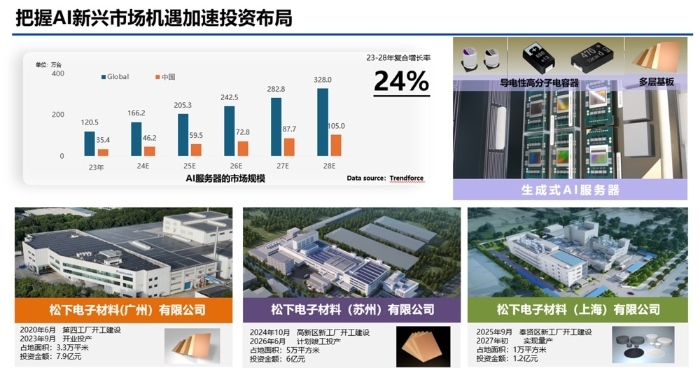

为了改善净利下滑局面,实现上述目标,松下对原本较为冗杂的组织架构进行精简。在2026年4月启动的新体制下,松下电器株式会社重组后将变为三家独立的事业公司,旗下生活电器公司、中国东北亚公司的主要业务将由松下娱乐·互动株式会社承接,并成立新的“松下电器株式会社”。此外,新风空调公司、冷链公司重组为“松下空调新风冷链集团”,电气工程公司重组为“松下电气工程株式会社”。

松下正在进行的组织架构变化 松下电器中国东北亚公司总裁CEO木下步对界面新闻表示,松下是以明年1月份作为新体制启动的准备阶段,眼下架构调整处于研究和推进阶段。本间哲朗则强调,调整主要是针对日本和欧洲地区,对中国的影响有限。

松下中国已然成为松下集团中一个特殊的存在。于2019年4月成立的松下电器中国东北亚公司(CNA)是松下集团首次在日本以外成立的将事业和地域统括职能合二为一的地区事业公司。

据本间哲朗回忆,2018年筹备CNA时,时任松下社长的津贺一宏说过一句话,“中国的事情由中国的团队来决定。”此后,CNA包括研发、销售、采购、IT等所有的经营资源都在国内,这和松下其他海外团队有很大差异。

目前松下中国东北亚地区的员工有5万名,其中近1万人从事软硬件研发及品质技术、生产技术研发。“6年前我来中国时,松下的软件开发人员大约有1000人,现在增加到2000人。”本间哲朗说,这些软件研发人员的规模是松下日本总部以外最大的板块,而他希望未来5年这一数字至少翻一倍。

在张健看来,中国有几大优势是全球其他国家无法比拟的:庞大的工程师资源,智能产业革新,以及最完整的产业链和中国人的勤奋。

“中国在制造业的龙头地位,5-10年内难有其他国家和地区能撼动。如果我们不扎根中国,不做一些和中国友商相同竞争范围内的事情,我们很可能在全球也失利。”张健说。

目前,中国作为松下重要的战略型市场,业务规模已占集团整体的24.4%,对整个集团的利润贡献率则达到30%左右。

谈及在中国所面临的最大挑战,本间哲朗和木下步都提到了“人”这一公司经营的核心要素,而非单纯应对市场竞争本身。只有更接近中国市场,更好地激励中国员工,更多的放权给中国区管理人员进行决策,才有可能真正落地松下想要实现的“中国成本、中国速度和中国模式”。

作为一家努力拥抱变化的日企,松下已经比其他传统日本公司走得更快。但未来能否在中国走得更加长远,还要看本地化的决心有多持久,扎根中国的程度有多深。